2022年10月13日

レビュー / 美術 / 赴き

愛知県を訪れた2日目、一宮市の「あいち2022」会場を訪れた。この日の朝食は名古屋駅地下のパーラーミカド にて、トースト&ソーセージセットのモーニング(税込500円)。半切のトースト1枚にソーセージとサラダと茹で卵とコーヒー。たっぷりというわけではないが、朝食が重たすぎるのは苦手なのでちょうどいい感じ(写真は撮らず)。しかし小倉の追加を忘れてちょい後悔。一宮にはJR東海道線を下り方面に向かう。途中右手にお城とその前に派手派手しい朱色の橋が見えるのでマップアプリで確認してみると、清洲城とのこと。やがて一宮駅に到着、確か快速で20分ほど。駅正面から伸びる通り(ぎんざ通り)を真っすぐ進み、ロータリー状に道が円形を描く場所からさらに東側に進むと、商店街に突き当たる。駅周辺ではあいち2022と同時開催で、現地の学生やアーティストによる作品展示を路上や店先などで見ることができた。

ぎんざ通りにあった作品(作家名・作品名を確認するのを忘れていました) その商店街を数分歩くとオリナス一宮という展示会場に到着。ここは元名古屋銀行一宮支店だったらしい。こちらには愛知県にもゆかりのある(愛知の美大卒の)奈良美智 の作品が並ぶ。入ってすぐ、小さな窓から一部分が覗く彫刻《Fountain of Life》(2001/2022)、その先のドローイング群がまとまった部屋を抜けると、《Fountain of Life》の全体を見ることができる場所に続く。小さな窓からそっと覗く時の、しゅっと、感覚が収まる感じが良かった。

奈良美智《Fountain of Life》。よく見ると、目からは涙のように水が流れている オリナス一宮から出て、商店街とは逆の方向に進むと一宮市役所前に出る。その手前に清潔感のある公衆トイレがあり、その入り口にバリー・マッギー の作品《無題(つむぎロード)》(2022)。この作品の「THW-DFW」という文字列と、その両側を挟む模様状の「SFD」と「OBS」という文字列は何を意味するのだろうか? そしてこの作品から真っ直ぐ一宮市役所に進むと、眞田岳彦 のあいちNAUプロジェクト《白維》(2022)。

バリー・マッギー《無題(つむぎロード)》 眞田岳彦のあいちNAUプロジェクト《白維》 市役所からまた商店街に戻り、右手に真っ直ぐ進むと真( ま ) 清( すみ ) 田( だ ) 神社に突き当たる。この神社の東側(右側)の道を次の会場に向かって歩くのだが、その道沿いに小さな糸や織物の問屋が並んでおり、織物産地の門前町の名残りを楽しめた。そんな並びに小さなたこ焼き/お好み焼き屋を見つけ、昼食はそこでビールとお好み焼きを頂いた(普段は地元の学生などで賑わうのだろうか)。

真清田神社の楼門脇の集会場では、舟木一夫の芸能生活60周年記念の展示会が開催されていた。舟木一夫は一宮出身らしく、地域のファンが集めたグッズや公演ポスター、雑誌表紙のコピーなどが展示されていた しばらく歩くと一宮の中で最も大きな展示会場である、旧一宮市立中央看護専門学校に到着。この会場で印象的だったのは、小杉大介 の《赤い森と青い雲》(2022)。会場の旧看護実習室に残る医療用ベッドの近くに配置されたモニタスピーカーからは家族同士、患者と看護婦、高齢者、子ども同士の会話や、ニュース音声などが流れる。直接的にその部屋と関係するような内容の音声ではなかったと思うが、冷ややかな看護実習室の中、誰もいないベッドの周りを歩きながら複数のスピーカーからの音が混ざり合うのを聞きながら歩くと、実際自分が病院に入院していた時や家族や友人などを病院に見舞った時の記憶、音声で語られる言葉、この旧看護実習室がかつて利用されていた時の様子の想像と、いま自分がいる旧看護実習室の空虚さ、そこを歩く自分の行為がない混ぜになって何とも不思議な心持ちになった。

小杉大介《赤い森と青い雲》 他に印象的だったのが、近藤亜樹 の絵画作品《ともだちになるためにぼくらはここにいるんだよ》(2022)(同時にアニメーション作品も上映されていたのだが、上映時間に間に合わず未見)。ドイツの作家ローター・バウムガルテン の映像作品やインスタレーション。ケニア出身のジャッキー・カルティ の映像やオブジェを組み合わせたインスタレーション《エレクトロニック・シアター》(2022)。愛知県在住の作家である升山和明 の「清水屋」という犬山市にかつてあったデパートや車をモチーフにしたコラージュ作品。塩田千春 の医学標本室に赤い糸やガラス、針金などをちりばめた「Cell(細胞)」シリーズの《標本室》(2022)。

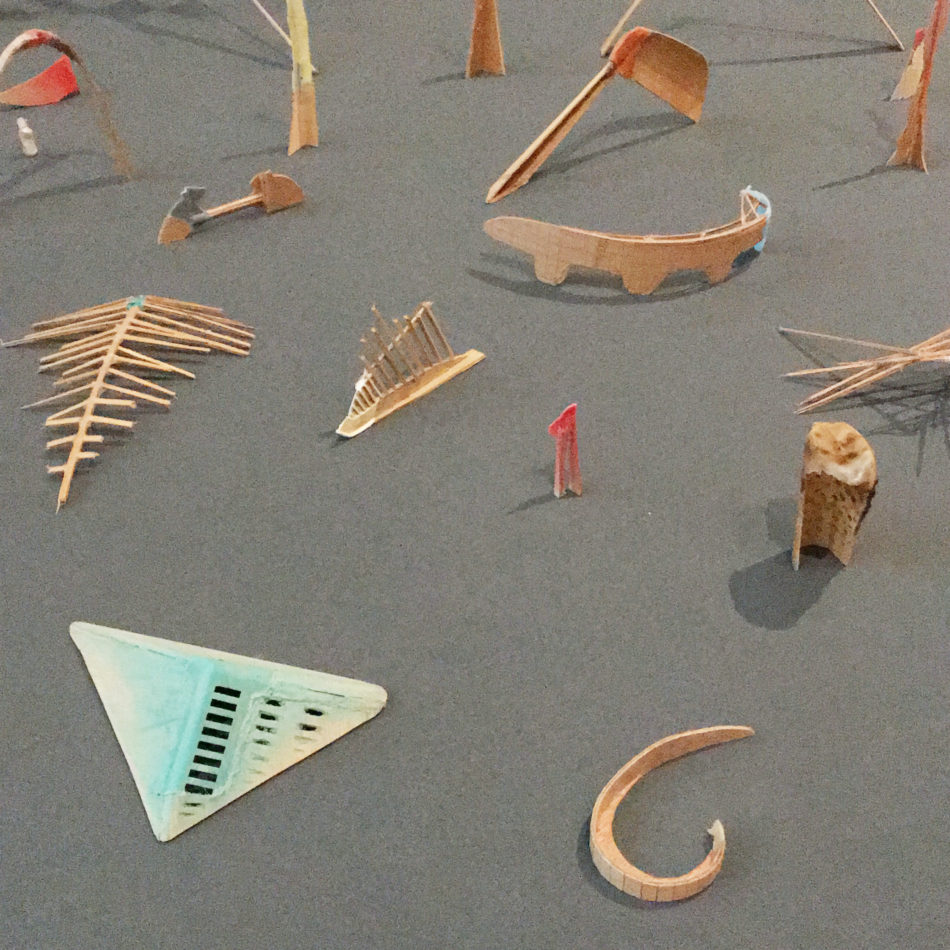

升山和明のコラージュ作品。展示されていた部屋は乳幼児の体を洗うための研修に使われた部屋らしい 南アフリカのニャカロ・マレケ の《一日中頭の中にある場所》(2022)は、平行に並ぶかつて応接室、会議室、校長室だった3室を繋ぐように張られたワイヤーに、主に紙や布などで作られたドローイングやオブジェクトが吊り下げられている。無機質な空間の中、窓から注ぐ光によって姿を変え、窓の外の風景との対比や、鑑賞者が近づくときの空気の動きで微妙に作品の見え方が変わるのが面白かった。

ニャカロ・マレケ《一日中頭の中にある場所》 旧一宮市立中央看護専門学校のすぐ裏手に回るとすぐに旧一宮市スケート場を利用した展示会場。真っ青なライティングの中に響く大音量の低音、スケート場としての役割を終え氷を作るための冷却管が剥き出しになったリンクが広がり、そこには巨大なモニタが掲げられている。ドイツの作家アンネ・イムホフ の作品《道化師》(2022)。モニタには過去のパフォーマンスの映像が流されている。全部は見られなかったが、ストリート的な感覚も匂うパフォーマンスに新しさを感じる。

アンネ・イムホフ《道化師》 旧一宮市スケート場を出ると、先ほどの真清田神社の裏手にある大宮公園の小さなコンクリ製の小屋に再びバリー・マッギーの作品。市役所前の作品はラッピングシールだったが、こちらは恐らく直接小屋の壁に描かれている。本人が描いたのか。

一宮駅東側の作品はこれで一通り見終えたので、今度は駅の反対側の展示会場へと向かう。20分ほど歩いて豊島記念資料館へ。こちらは元は地元の図書館で、現在は織機・撚糸機などが収蔵・展示されている。こちらでは遠藤薫 の作品《羊と眠る》(2021-2022)。会場1階には展示されている機械と共に、糸の原料ともなる羊にまつわる映像やオブジェ、戦時中に織物工場で働いた女工へのインタビュー映像などを展示したインスタレーションが広がる。それらを見て、羊や糸・織物と人との関わりに頭を巡らしながら2階に上がると、羊毛の落下傘とそれを囲むように広げられた小型の羊皮紙で作られた落下傘が目に飛び込む。落下傘の形は、作者曰く軍需品でありつつ人命を救うという両義的な意味から採られたそう。この部屋には放置された木製の機械、壁には図書館時代の本棚も残っており、それらとの対比もあって、今回の展示の中でも心に残る作品の一つだった。

遠藤薫《羊と眠る》 次に向かったのは「のこぎり二」。こちらにはバスに乗り、10分程度で到着。のこぎり形の屋根が印象的なかつて工場だった場所に、現在はカフェやギャラリーが入っている。ここでは古い織機と建物を蜘蛛の巣のように赤い糸で結びつけた塩田千春の《糸をたどって》(2022)を見ることができた。複雑に絡んだ赤い糸の中には、かつて使われていた糸の巻芯が散りばめられている。塩田千春の作品は今まで何度か見たものの、その大きさがあまり好きになれずそれほど興味がなかったが、場所との組み合わせもあってか、この作品には心惹かれた。

塩田千春《糸をたどって》 のこぎり二に続いて、歩いて10分ほどの国島株式会社の倉庫で曹( ツァオ ) 斐( フェイ )

再び路線バスに乗り、バス停から20分ほど歩いて到着したのが尾西生涯学習センター墨会館。この建物は丹下健三の設計で、近くにやってくるとまるで19世紀の軍艦の舳先のように切り立ちつつも地面に曲線で繋がる壁面が目に入る。ちなみに今夏は初めて広島に訪れ、平和記念資料館にも行ったので、個人的になんだか丹下健三づいている。新宿のあのビルは尊大な感じが嫌いだけど、この会館はいいなと思った。

館内奥の体育館のようなスペースには、ブラジルのレオノール・アントゥネス による《主婦とその領分》(2021/2022)。一見ゴムで作られたようなオブジェが陶器だったり、漆器だったり、木のようなものが金属だったり、ロープのようなものが革で作られていたり…何気ない形のオブジェながらも、よく見た時の驚きが面白かった。タイトルの意味するところは何なのだろうか…「主婦の領分」にありそうな家庭用品を抽象化したようにも見えなくはないが。

レオノール・アントゥネス《主婦とその領分》 体育館を出た並びのコンクリート壁が目立つスペースには、迎英里子 の作品《approach 13.0》(2022)。オレンジと白のオブジェが色鮮やかだが、作品自体はオブジェそのものよりそれを使ったパフォーマンスが主眼にあるらしく、以前展示場所の向かいにある中庭で行われたパフォーマンスの様子が大型のモニタに映し出されていた。この作品は織物が制作される工程を抽象化したものということだったが、パフォーマンスの様子も、その結果生まれたオブジェもとても面白いと感じた。できれば生のパフォーマンスを見られる日に訪れたかった。迎さんの作品、今後も気にしていこう。

迎英里子《approach 13.0》 この尾西生涯学習センター墨会館、一宮駅からはかなり離れた場所で、かつバス停からもかなり歩く場所だったのだが、丹下健三の建築とこの2つの作品がマッチしており、遠いながらも足を伸ばして良かった。

「あいち2022」、前身の「あいちトリエンナーレ」を含めると訪れるのは3回目だが、やはり名古屋市内だけでなくその他の地域にも会場がある点のみならず、毎回名古屋市以外の会場地域が変わるのが他の芸術祭にない個性だと思う。今回一宮市の会場を訪れて改めてそう思った。市街地以外で開催される芸術祭はいろいろあるが、「あいち2022」のように各回で場所を変えるというのはあまり多くはないのではないだろうか。展示会場を廻りながら、織物業を中心として発展したという一宮市の魅力を感じることができたので、また今度はゆっくりと街中を回ってみたい。昨今いわゆるアートツーリズムへの批判もあるようだけど、私はこんな感じで見知らぬ場所に行く機会ができるのは悪くないことだと思う。もちろん前回のあいちトリエンナーレの名古屋市のように、地元自治体との関係によって芸術祭自体の内容に影響が及ぶようなことは決してあってはならないが。

帰りは再びJR東海道線、ちょうど通勤時間に重なっていて混雑していたが無事名古屋に戻り着き、夕食は大名古屋ビルヂング内の味仙 。一人だったので混む時間帯だったが案外待たずに入れた。定番の手羽先と台湾ラーメンを頂いた、美味い。

味仙の台湾ラーメン。小洒落た感じの大名古屋ビルヂングのレストラン街の中、お店のおじさんおばさんがいい感じに異彩を放っていて、やっぱ味仙最高です

2022年10月04日

レビュー / 美術 / 赴き

先日3泊4日にて、国際芸術祭「あいち2022」を見るために久々に愛知県を訪れた。「あいち2022」の前身となる「あいちトリエンナーレ2019」は新型コロナウイルス禍前に開催され、それを見に行って以来愛知を訪れる機会もなかったので実に3年ぶりのこと。新幹線にて名古屋駅に到着次第、西口北側の立陣 でちょっと呑みたかったが夕方からの営業(以前は昼呑みできた気がするが、新型コロナの影響か)ということで宿泊先の栄に向かい、雑居ビル地下のスガキヤで肉入ラーメンの昼食。

スガキヤの肉入ラーメン。大盛りにすれば良かった。コロナ対策のアクリル板を留めた養生テープと青ネギの色が響き合っていた… 食事後すぐにメインの展示場所となる愛知芸術文化センターに向かい、受付向かいのコインロッカーに荷物を収めてから鑑賞スタート。13時ぐらいに会場に着き、平日ということもあり入口付近はあまり混雑はしていなかったが、会場に入るとそれなりの鑑賞者の姿が目に入った。

まず出迎える作品がマルセル・ブローターズ の《政治的ユートピアの地図と小さな絵画1または0》(1972)。現代美術の本などでもよく採り上げられている有名な作品だが実物を見るのは初めて(写真は撮り損ねた)。前回のトリエンナーレの際は、美術以外の騒ぎも大きかったが(それが悪いとも思わないが)、まずは現代美術の代表的作品を今回の展覧会の入口に示し、改めてこの美術展の方向性を示し直しているように思った。市販の地図の「MONDE(世界)」と記された部分を「UTOPIA(楽園)」と書き換えただけの作品だが、それだけのことによって世界がまた違って、別のレイヤーで見えないかと提起しているのだろう。この作品が作られた時期はまだ冷戦真っ只中であったが、再び冷戦にも似た(ひょっとしらそれ以上に一触即発の段階にあるような)対立に加えて、環境問題、経済格差などを抱える中、改めてこの作品を見ると、すでにこの地図からユートピアを感じることも難しく、やや複雑な印象を抱いた。

続く広い部屋には河原温 の作品《I Am Still Alive》が並び、そして壁際には《One Million Years》。今回の「あいち2022」のテーマが「Still Alive」ということで、《I Am Still Alive》も今回の展示の方向を示しているのだろう。《I Am Still Alive》は美術関係者に向けられた、ただ「I Am Still Alive.」と打電された電報のシリーズ。1998年に東京都現代美術館で開催された「河原温 全体と部分 1964-1995 」や、他の美術館の常設展などでも見たはずだが、今回ほどの展示数をまとめて見るのは初めてだと思う。「I Am Still Alive.」と書かれた電報の物量と、《One Million Years》の展示から読み上げられる過去と未来の西暦年の中、さてどの西暦年まで私は生きているのだろうかなどと考えたいのだが、それよりも送付先によって異なる意匠や書式を持ち、時代を経た色褪せとざらつきを見せる電報用紙の質感ばかりが印象に残った。続く部屋にも奥村雄樹 の河原温に関係する作品が展示されており、これも面白かった。

河原温《One Million Years》。紀元前998031年から西暦1969年までを「過去」、西暦1981年から1001999年をまでを「未来」とし、その西暦年を印刷した書籍状の作品。上のカップ状の部分か男女の声で過去と未来の西暦年を読み上げるパフォーマンスの音声が流れる ここまでまだ2作家しか触れられず、このままだと徒に長くなってしまうので、ここからはこの会場で印象に残った作品を紹介(作品の詳細は作家名部分にリンクしている「あいち2022」の各作家の紹介ページをご覧下さい)。

スロバキア出身ローマン・オンダック の《イベント・ホライズン》(2016)。オークの幹を切り出し、そこに1917年から2016年に起きた世界史的な事件とその年を年輪に対応させ記している。手前に置かれた切り株は数日ごとに壁に追加され、最終日には全ての切り株が展示されるのだろう。樹を使った作品なので一見温かみなども感じてしまうが、偶然なのか、刻まれた樹の裂け目が時計の針のように見え、現在に近い年代ほど直径が細く(=年輪の幅が狭く)なっていることに気づき、どんどんと早まっていく時間の流れとその行く末について想像させられる。

ローマン・オンダック《イベント・ホライズン》 奥村雄樹 《7,502,733》(2021-2022)。奥村氏は他にも《彼方の男》(2019)などの作品も出展していたが、この作品は美術批評家ルーシー・リパードが1969年に開催した展覧会「557,087」を再現したもの。といってもこの展覧会は作家自身が作った作品ではなく、参加作家からの作品の制作指示書をもとにルーシー・リパード自らがその作品を制作・展示したもの。今回の展示も奥村氏がルーシー本人や当時の出展作家(や作品権利者)にコンタクトを取り、許諾を得たのちに再制作している。先日奥村氏が作品解説ウェビナーを拝見したが、作家自らが手を動かして作品制作する様子や、権利者との交渉、最初に開催されたギャラリーと今回の美術館との物理的制約の違いによる落とし所を探る話など、いろいろと興味深い話が聞けた。

奥村雄樹《7,502,733》 ペルー出身で現在はメキシコに拠点を置くリタ・ポンセ・デ・レオン 。複数の作品を出展していたが、異なる素材のマリンバに語句を刻み、それを鑑賞者に自由に組み替えさせ、語句の並びとそれを演奏した音を楽しむことができる《魂は夢を見ている》。アイデアは単純ながら、楽しめる作品だった。マリンバは長さが長くなると音が低くなるが、異なる種類の木材を使うことによって、見た目とは違うピッチの音が鳴るというのも面白かった。

リタ・ポンセ・デ・レオン《魂は夢を見ている》 ブラジルのサンパウロを拠点とするアンドレ・コマツ の《失語症》(2022)。敷き詰められた鉄板の上を、迷路状に区分けるようにビニールシートが垂れ下がる。鉄板の上には、円錐柱に貼られたブラジルと日本の新聞、鎖で吊り下げられた拡声器、金槌、磁力を持つ石の上に置かれた方位磁針(石の影響を受けて正確な南北が指示できないらしい)。(ひとまとめにしてはいけないと思いつつも)政治的な含意や世界観を物質に閉じ込めるような、ブラジルの多くの作家に感じる、端的かつ抽象性の高い作風に惹かれる。グレースケールを基調にした色で纏められた作品だったが、同室にはカラフルなカズ・オオシロ やファニー・サニン の作品も並んでおり、視覚的にも面白いコントラストだった。

アンドレ・コマツ《失語症》 作品の組み合わせといえば、愛知芸術文化センターの中で今回一番気に入ったのは、弱い照明のなか、イラク出身ロンドンで活躍するモハンマド・サーミ と中国出身で東京を拠点とする潘逸舟(ハン・イシュ) の作品が並んだ部屋。

モハンマド・サーミの絵画作品、イラク出身ということで政治的なテーマを絵画としているが、直接的に政治的なモチーフを描くのではなく、そこからひとつ抽象的な段階に形や色を移して作品化している(ピーター・ドイグにちょっと近いかも)。だからか、イラクの国内情勢や移民生活を主題としながらも、(新型コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻以降)今やどこでも誰もがふと予感しそうな不安や不穏さをその作品から感じさせられた。

潘逸舟(ハン・イシュ)の《埃から生まれた糸の盆踊り》(2022)、愛知県西尾市の林帯芯工場で撮影された映像作品。帯芯とは着物の帯の芯地らしいが、それを生産する工場に舞う糸屑や綿埃の様子を撮影したものを大型モニタにて上映し、その周囲では工場の機械音や日常音、作家自身が工場の機械を叩いて収録した音などが複数のスピーカーから流れている。淡々とした映像と、作為性すら感じさせるような美しさのある音の組み合わせが素晴らしかった…

という以上に、暗い部屋で一緒にこの2作家の作品があることが、何か不思議な作用を感じさせた。そこから移民(?)としての共通点など特に引き出す必要もないような繊細さ、なんだろうか。とにかくこの2作家の作品は絶妙な組み合わせだった。

モハンマド・サーミ(右の絵画2点)と潘逸舟(左の映像)の部屋 潘逸舟《埃から生まれた糸の盆踊り》 この他にこの会場でいいなと思った作品を羅列すれば、色のない作品なのに目の錯覚で色を感じさせるパブロ・ダヴィラ 《フェーズ・ペインティング(忘却の自然な流れ)》(2022)。どこにでもあるような建具を組み合わせながら、不思議な空間を作り出す笹本晃 の《リスの手法:境界線の幅》(2022)(パフォーマンス生で見たかったな)。荒川修作 の絵画《Blank Stations》(1981–1982)との同室展示が印象的だったメアリー・ダパラニー の作品。リサーチされている渥美半島に今度は絶対行くぞと思わせられた井上唯 のラーニングプログラム。日記のように新型コロナ禍の最中、空を描いたバイロン・キム 。クラウディア・デル・リオ の粘土を使って描かれた巨大な壁画作品。ミルク倉庫+ココナッツ の美術館の吹き抜けを利用し、植物や水を使って人間の身体の循環機能を模した作品。インパクトの強さがありながらも、マルチチャンネル映像の微妙なズレが解釈の多重性を誘う百瀬文 の映像作品《Jokanaan》(2020)。ミャンマーのシュエ ウッ モン の写真と、それに着彩をした妹のチー チー ターとのコラボレーション作品。三輪美津子 の多彩かつ繊細な平面作品。愛知県瀬戸市の陶磁器用粘土の採掘場を独特なパースと色彩で描いた横野明日香 の作品、などなど。

荒川修作《Blank Stations》(上)とメアリー・ダラパニーの作品(下) 今回の愛知芸術文化センターの展示、前回の展示より個々の作品の完成度がやや高く(あくまで個人的な印象、河原温などの定番的な作品を中心に据えているからというのもあるのだろうが)、また部屋ごとの作家や作品の対比についても入念に考えられているなと感じた。前回の騒ぎを受けてか、改めて現代美術展としての王道に戻ったといったところだろうか。しかし出展作家の性別比率の均等など、前回提示された前向きな方向性もしっかり踏襲されており、その結果、愛知県を中心とした国内やオセアニア、アジア、南米、アフリカなど世界各地の女性作家の初見作品を多く見られたのも良かった。非欧米諸国の作品が多く採り上げられる傾向は横浜トリエンナーレでも感じたが、全体の作品のクオリティはあいちの方が高いように感じた(クオリティや完成度ってなに!?って話もありますが)。

本来は愛知芸術文化センター以外の開催地(一宮、有松、常滑)についてもまとめて紹介したかったが、長くなりすぎたので、そちらについては後ほど別記事として紹介する予定。ちなみに愛知芸術文化センターの観賞には初日に4時間ほど、3日目に2時間ほどを要した(それでも映像作品は部分的にしか見られなかった)。なので、できれば丸1日をこの会場に充てる程度のスケジューリングがちょうど良いと思う。

最後の写真は宿泊先最寄りの銀行のATMコーナー内に場違いな大きさで展示されていた佐藤忠良《微風》。この銀行の通りを挟んだ斜向かいの立ち呑みで夜は済ませたが、名古屋の食事は東京よりもやや高くつく印象。それだけ東京は選択肢が多いということか、それともトヨタのお膝元だけあって名古屋の方が潤っているのか…。

名古屋銀行ATMコーナー内の佐藤忠良《微風》

2020年11月06日

レビュー / 映画

Twitterを見ていたらアカウントフォローとリツィートで抽選にて試写会に招待ということで、もちろん心待ちにしていた監督の作品だから当たらずとも見に行くつもりがあっけなく招待のダイレクトメッセージが届き、封切り前に一般試写を見ることができた青山真治監督「空に住む」 (10/20、渋谷ユーロライブにて)。

VIDEO

両親を交通事故で失った多部未華子演じる小早川直美は、彼女の身を案じる叔父雅博・明日子夫婦(鶴見辰吾と美村里江)の計らいにより、夫婦が投資用に所有する都心のタワーマンションに愛猫ハルと一緒に住むことになる。小出版社での仕事をこなすなか、マンションのエレベーターで出会ったスター俳優・時戸森則(岩田剛典)との恋ともいえぬような逢瀬、会社の後輩木下愛子(岸井ゆきの)の訳ありな妊娠と結婚、そして愛猫ハルの病気…そんな変化の中で直美は…といった感じでストーリーは簡単に要約できるものの、何とも不思議な映画だった。

会話場面が多いが、決して言葉に多くを頼り、その言葉の確かさである種の思想のようなのものの輪郭を伝えようという作品ではない。ひょっとしたら人はいつでも会話の中で間違っていたり、首尾一貫性がなかったり、また相手の言葉を誤解しているのではないか、しかしそういう会話や一緒の時間を過ごす中に何かが含まれていることは確かで、そういう時間を経ることで、時間が進むことで人間は生きているのだなということを、格別肯定もせず否定もせずに伝えようとしている作品だと感じた(ある意味ネット時代のイチゼロのコミュニケーションへの批判にもなっているが、それを格別に強く押す作品でもない)。かといって一つひとつの言葉がふわっとしている訳でもなく、例えば時戸が直美に語った「どんどん僕を利用すればいいんだ」という言葉には、決して皮肉ではない、苦しみを経験した人間だからこその強さも感じるのだった(けどそれが決して重苦しく感じさせられないのが、この映画の不思議なところかなと思った)。

青山作品はかなり多く観ているが、都心の若者の姿を描くという意味では「東京公園」の流れともいえるし、女性の力強さという点では「サッド・ヴァケイション」の流れも汲んでいるといえる(「活弁シネマクラブ」でのインタビュー では監督自身、ドラマ「金魚姫」とのつながりもあると語っているが、残念ながら未見)。個人的には、執拗に鳴り続けるタワーマンションが風を切る音、マンションの窓から広がる空の明るさから「エリ・エリ・レマ・サバクタニ」のことを思い出しながら見ていた。この映画でとりわけ驚かされたのは、ビル風や動物病院の機器の発するノイズなどの音、そしてマンションに射し込む光の豊かさだった(この照明を担当された松本憲人さんは残念ながら本年亡くなられた。本作品のクレジットにも献辞として生没年が映し出される)。ストーリーやキャストの限りでは娯楽映画であり(なんせ主題歌は三代目 J SOUL BROTHERSだし、けどこれが意外と良いと、初めて思ってしまった…)、その通り娯楽映画として楽しめるのだが、こういう部分で冒険的な試みがかなりさりげなく行なわれている。それはゆったりとしっかりと役者を捉えようとする長回しと細かな刻みの切り返しなど、絶妙なリズムの撮影と編集にも言えるだろう。

多部未華子の演技を映画で見るのは初めてだったが、タワーマンションでのプライベートと古民家におさまる出版社の編集者という二つの演じ分けに加え、劇が進むにつれて力強さを増していく姿に引き込まれた。時戸とのラブシーン前後を始めとして、劇中どんどん変わっていく多部の目や姿(とりわけ露わな背中)からは、撮影や編集もあってか昨年亡くなったアンナ・カリーナのゴダール作品の中での捉えどころのなさを思い出した。永瀬正敏との大切なシーンでの涙、岸井ゆきのの破水シーンのブチ切れ、そしてハルとの…見どころはたくさんある。あと、声に何とも言えない魅力があるなーと思った。若干倍音が多く、決して通る声で話しているわけでもないのに言ってることがしっかり耳に入る声。CMではそんなこと感じたこともないのだが、あれはなんなんだろう。

善とも悪とも真とも嘘ともいえぬような難しい役どころの岩田剛典(時戸が位牌の前で帽子を取るところがすごくいいなーと見ていたのだが、監督自身もそこを見どころに挙げていた)、美村里江、岸井ゆきの、その他脇を固める多くの俳優も素晴らしかった。主要な人物の個性ははっきりしているのに、各々のトーンが浮きもせず作品の中で統一されているというのも不思議だった(月並みながら、セザンヌの絵のような構築感…)。それはキャスティングゆえか、演出ゆえか。そしてハル役の黒猫の名演。

直美が明日子のおせっかいを拒絶するところは、「ユリイカ」で本作品にも登場する斎藤陽一郎をバスから降ろす役所広司を思い出させたが、ラストシーンの美村里江の言葉に、あの役所広司の受け入れることを前提として拒絶する肯定性が、拒絶される側である明日子の方に幾分かユーモラスに転写させられているように見えた(ちなみに「サッド・ヴァケイション」の石田えりにもそういうところがあったが、美村演じる明日子の過剰さと肯定性は、石田の母性のそれとは違う、血のつながりのない個人の孤独から来ているものと思えた)。そういうところ、随所で今までの青山作品を重ねたくもなるものの、明らかに今までとは違うところに来た作品なのかなとも思う。似たものがない傑作。改めて映画館で見よう。そして青山監督自身によるオリジナル脚本長編作品を見られる機会を待ちたいと思う。

「空に住む」チラシと、試写会で頂いたマスク(!)ケース

2020年10月13日

レビュー / 美術 / 赴き

ツェイン・シェルパ《54の智慧と慈悲》の一部 10月10日、台風14号が接近する中、会期終了前日にヨコハマトリエンナーレ に行った。ランドマークタワーの上部が雲に隠れるほどの悪天候。

ランドマークタワー 今回の主な会場は横浜美術館に加えて、その近くのプロット48、やや距離を置いて日本郵船歴史博物館の3カ所。

まずは横浜美術館。前回はアイ・ウェイウェイのゴムボート作品《安全な通行》が展示された美術館正面にはグレーがかった幕が垂れている。これもオランダのイヴァナ・フランケの《予期せぬ共鳴》という作品。本来ならプリントカーテンが風に揺れることでモワレのように軽やかに姿を変えるはずが、雨に濡れたことでその効果は生まれないのかいかにも雨の日の重苦しさを纏っていた。

横浜美術館正面とイヴァナ・フランケ《予期せぬ共鳴》 新型コロナ感染対策ということで事前に予約が必要で、予約時間である10時の10分ほど前に到着。開場の10時には長い列ができていた。入ってすぐの吹き抜けには出迎えるようにニック・ケイブの作品《回転する森》。華やかに見えながら、ピースマークや拳銃のモチーフなど、目下のアメリカのBLMを象徴するかのようなアイコンがちりばめられている。

検温とQRコードの非接触チェックを済ませて入場すると、主催委員会と今回のアーティスティック・ディレクターであるラクス・メディア・コレクティヴのメッセージとともに、19世紀に自らが考案した望遠鏡により月面を観察した姿を模型化して撮影・出版したジェイムス・ナスミスの写真が並ぶ。このこじんまりと、光とDIYを通してシミュレートされた作品が振り返れば今回の展示の方向性を示していた。

ニック・ケイブ《回転する森》 横浜美術館の中では、竹村京の蛍光シルクを使って日用品を修復した「修復シリーズ」、岩間朝子の父親のスリランカ滞在時の記録を元に作成された映像作品《貝塚》、レボハング・ハンイェのアニメーション《ケ・サレ・テン(今もここにいる)》、インティ・ゲレロの横浜美術館の作品をキュレーションした小展示(その中でもとりわけキャシー・ジェトニル=キジナーの映像作品)、レーヌカ・ラジーヴのドローイングや刺繍によるインスタレーション、ニルバー・ギュレシの女性が家庭やジェンダーなどに縛られる姿を器械体操に重ねて風刺的ながらユーモラスに示した写真連作「知られざるスポーツ」、アリア・ファリドのイランのケシュム島に住む人々の祝祭を記録した映像作品《引き潮のとき》、青野文昭の使い古された家具や浜辺の(とりわけ東日本大震災後の東北の)漂着物を利用した作品連作などがとりわけ印象に残った。長い映像作品のため時間がなくざっとしか見られなかったが、飯山由貴の映像作品《海の観音さまに会いにいく》と2作の精神医療に取材した作品もまた観られる機会があれば是非見てみたいと思った。

青野文昭の作品(作品名を記録するのを忘れた…) 横浜美術館を全て見終えた時点で13時半頃、かなり余裕があるかと思っていたが、台風の雨風で移動に時間が掛かった。結果次の会場のプロット48(元アンパンマンミュージアムらしい、随分と寂れた建物だった)も作品数が多く、思いのほか時間に追われることになってしまった。

プロット48の作品では、アモル・K・パティルの砂鉄を使った(?)グロテスクなオブジェ《人が動物になるとき》、ハイグ・アイヴァジアンのロジンバッグのようなチョーク粉を小さな布袋に入れたものを壁に投げつけた作品《1440 SUNSETS PER 24 HOURS》、ラヒマ・ガンボのかつてボコ・ハラムに襲撃された経験を持つ少女たちが再び学校に通う喜びを記録した映像作品《タツニヤ(物語)》などが印象に残った。こちらの2階の大部分を占めたエレナ・ノックスの《ヴォルカナ・ブレインストーム》内のエビのVR作品に並んでいて、かなり時間を取られてしまった。《ヴォルカナ・ブレインストーム》は、いろんな作家がエビを欲情させるための作品(?)というテーマで小品を寄せていたが、正直なとこあまり乗れなかった…こういうのを現代美術プロパーなファンって素直に楽しめますよね、私はどうもなあという感じ。

最後の日本郵船歴史博物館は地下鉄で二駅の馬車道ということで、閉館時間ギリギリになんとか到着(エビめー!!)。こちらはマリアンヌ・ファーミの《アトラスシリーズ》だけの展示で、樹脂を利用した曲線のオブジェも面白かったが、トリエンナーレとは関係ない博物館の常設展示がかなり面白そうだった。こちらにはまた別の機会に訪れたい。

博物館を出てからは馬車道近くでは行く機会が多い台湾料理屋さんの五味香に残念ながら時間早めで入れず、並びの安い居酒屋さん酒場だるまに入る。メニューによって料理の量がえらい違うお店だった。先の作品の影響でエビの揚げ物を食べた。

レーヌカ・ラジーヴの作品(こちらも作品名不詳…) 今回のヨコハマトリエンナーレ、ディレクターのラクス・メディア・コレクティヴがインド出身ということもあり、今まであまり触れる機会がないインドの作家の作品や(冒頭の写真のツェイン・シェルパ《54の智慧と慈悲》など)、韓国やアフリカの作品にも多く触れられたのも良かった。

昨年訪れたあいちトリエンナーレでは両性の作家を半分ずつというのが目玉だったが、ヨコハマも両性比率はほぼ同じぐらいかなという印象だった(正確に数えてはいませんが)。そういう点ではヨコハマもあいちの成果に続いているのだろうか。あと、新型コロナの状況下だからか、台風の影響か、週末だからか、Go to なんちゃらの恩恵か、20代ぐらいの若い人が多く観に来ているのも印象的だった(あいちはもっと中高年が多かった)。

あいちといえば、あいちの映像インスタレーションは、どちらかといえば昔ながらのドキュメンタリーチックなあまり細かな編集をしない、ワンカメラ回しっぱなしの作品が多い印象だったが(目玉のホー・ツーニェンや藤井光などは別格でしたが)、今回のヨコハマトリエンナーレの映像作品はドキュメンタリータッチながらこまめにドラマ的にカットを割っている作品も多く、こうなるとさて美術と映画との違いはどこに向かっているのだろうとも思った。あいちでは映像インスタレーションについてそこが稚拙で、これなら映画の方が…と感じさせられることもあったのだが。

全体的には最初にもふれたようにこじんまりとした印象の作品が多いものの、昨年のあいちトリエンナーレとのキュレーションの方向性や、会場の違いによる展示の見え方の違いも感じることができ、また新鮮な気持ちで楽しむことができた。しかしながら今回は新型コロナの影響もありかなり集客が少なかったようで、次回がまた開催されるかがやや心配だ(賭場の誘致にご執心な市長さんのようですし)。ひとまず見たいものにはできる限り足を運び続けるしかあるまい。

そして現地でもらった会場マップを見返しながらこの記事を書いたが、雨天や要予約で諦めた作品以外にも見落とした作品がいくつかあることを知る…。思えば第1回目のヨコハマトリエンナーレでも、目玉のマウリツィオ・カテランの作品を見逃したのだった。芸術祭、必ずフロアマップは引き引きで歩くべし!

2020年09月28日

レビュー / 本 / 美術

9月、あっという間に半袖短パンの日々から長袖に長尺のズボン、おまけに上着も必要な陽気になってしまった。こちらのブログも短いつもりが随分間を空けてしまった。その間いろいろと本を読み、その中でも格別面白かったのが『現代美術史』 (山本浩貴・中公新書)。

現代美術史の総覧的な本というと、印象派もしくはダダ、マルセル・デュシャンから、戦後の動向はタブロー(絵画)や彫刻・オブジェを中心としていて、それ以外のコンセプチュアルな映像記録や活動による「形のない」美術の動向は大雑把な記述に終わるものが多い(「形のない」美術とは、私個人の言い方で、本書でそのようには書かれていません)。現代美術は媒体(メジウム/材料)や方法が多岐にわたるため、一冊の本で簡潔にまとめるのはなかなか難しいというのも、個人的に以前美術書編集に関わっていたこともありよく理解できる(文字や写真だけで説明するのが難しいというのもある)。

この本は『現代美術史』と銘打っているが(序論的にデュシャン、アーツ・アンド・クラフト、ダダ、民芸、マヴォなども採り上げられるものの)、欧米については戦後のランドアート、コンセプチュアル・アートから始まり、パブリックアート、ブラックマウンテンカレッジやフルクサスなどの美術運動を経て、近年のリレーショナル・アート、ソーシャリー・エンゲージド・アート、コミュニティ・アートといった、「形のない」美術を中心として扱う。抽象表現主義、ポップアート、新表現主義、YBA(Young British Artists)などのタブローやオブジェを中心とした流れはほぼ省かれており、従来の総覧的な解説書とは内容をかなり異にしている。「形のない」美術は、国内でもヨコハマトリエンナーレやあいちトリエンナーレその他の芸術祭などで、海外の作家の作品に直接触れる機会も多いものの、流れとして俯瞰的に把握するのはなかなか難しかったので、この思い切りの良さは逆に素晴らしいなと思った。

そしてこの流れを作品や作家中心に語るのではなく、その時々の美術の潮流に影響を与えた美術や思想・社会学などの研究や著作とともに紹介しているのがまた今までの一般向けの本にはない、大変面白い点。国内の作家作品についてまとめて書かれた美術批評書を手に取る人は多いだろうが、海外のそれにまで手を伸ばす機会はなかなか少なく、(訳書に限られるが)私自身も読んでみたいと思っていたところで、これもまた有難かった。

日本の美術については戦後から始まるものの、「形のない」美術に限定されず、こちらは戦後から東日本大震災の経験をベースとした作品まで、タブローや立体作品なども交えながら紹介されている。日本の戦後の美術活動は、タブローやオブジェを中心とした美術運動が多かったので、本としての欧米との対称性は損なわれるが止むをえないのだろう。ただし東京よりもその周縁地域の美術運動(九州派、具体、万博破壊共闘派など)について重心を置いた記述、その点やはり従来の解説書との違いを感じる。こちらも簡潔に流れがまとめられていて、個別の作家を知ってはいてもその流れを意識して見ていなかったため、改めて頭に入れ直す機会となった。

この本は「芸術と社会」というテーマを設け、それに沿って現代美術の歴史を追っていく、と、「はじめに」の著者の言葉にあり、上のように従来の現代美術の解説書と流れが異なるのは、社会との関係性が強く現れる美術作品を中心に置いているからだろう。上記の欧米と日本の流れの紹介の後、著者が学んだ英国でのブリティッシュ・ブラック・アートにおける人種やジェンダーの扱い、日本とその植民地であった韓国・台湾、そして国内の沖縄やアイヌを国内の作家がどう取り上げているかが書かれる。そして終章では、「芸術と社会」の関係のある意味究極とも言える戦争と美術との関係が、かつてファシズムに美術が与したイタリアの未来派、ドイツのレニ・リーフェンシュタール、日本の藤田嗣治などの戦争画を例として語られる。日本の戦争画については、現代の視点からそれを再考する作家として、会田誠や小沢剛、風間さちこなどの例が挙げられている。この流れ、本書が発行された頃に開催されたあいちトリエンナーレの「表現の不自由展・その後」の騒ぎまで加わっていたらどんな本になっていただろうか。

上述の通り、思い切って中心的な流れを省き、周縁とも言える現代美術の流れを中心として紹介しており、それが海外の近年の著作や研究と併せて紹介されているのは、今までにない解説書として評価できると思う。タブローやオブジェの潮流を知るには他の本を参照する必要があるので、ビギナー向けとは言えないが、芸術祭に足を向けるような美術好きならば、何人かの作家は日本でも作品が紹介されているので読んで損はないだろう。また、本書で取り上げられた研究者の著作もいくつか国内で翻訳、書籍化されているので、ここから広げるブックガイドとしても重宝するのではと思う。

その点、本作りとして残念だったのは、本書には索引がないこと。作家名、評論家や研究者の名前、参考文献や研究のタイトルなどが多出するが、繰り返し参照するための検索性が低いのが大変もったいないと思う。できれば、あいちトリエンナーレや新型コロナ感染拡大後の流れが増補され、その際にぜひ索引も追加されたらと願う。

この記事、本当はブログに掲載するつもりが、ついつい長くなってしまったのでこちらに掲載した。

※外部リンクはサイト維持と取材費捻出のためにアフィリエイトリンクとなっている場合があります。気になる方はコピペで検索して下さい。

2020年08月25日

レビュー / 本 / 編集

先月アップした、ブックオフの新書100円コーナーで買える(買えそうな)経済入門書のレビューの続き。ちなみに先日(8月17日)、2020年の4~6月期の実質国内総生産(GDP)の速報値が27.8%と、戦後最大の減少率となることが発表された。次期は反動で持ち直すだろうという何だか都合のいい予想で締められる報道記事が多かったが、さてどうなのだろうか。

前回同様、各書の内容を概観しつつ、主に本としての構成や記述の特徴について書いていく。

いくつかの、どちらかというと金融政策系の本を読んできて、大体は理解できるものの理論の解釈がこれでよいのかとやや不安になり、経済学そのものの入門書を改めて手に取ってみた。著者の岩田規久男氏は現在日本銀行副総裁(つまり現政権の金融政策を担う一人でもある)で、先に取り上げた『日本銀行』の著者翁邦雄氏と1990年代前半に金融政策論争を起こしたこともあり読んでみた。

前半は商品を交換する市場、そこで生まれる商品価格からはじまって、効用最大化によって商品の価格と需給量が決まるという「ミクロ経済学」の基本的な考え方、そこで掬いきれない現代企業の価格決定や寡占市場の解説がされる。そこから経済学では「市場の失敗」と呼ばれる、市場システムだけでは消費者に不利益を与えるケースに対して一国の政府が介入して解決する方法について、環境問題などを例に続けられる。そして最後に、一国の国民全体の所得や、雇用量、物価などの決定について分析する「マクロ経済学」の基礎的な解説と、マクロ経済学の考え方を採用した一国政府の金融政策についての初歩的な解説で締められる。

簡単な例を使った説明が多く、数式も登場しないため、経済学を学んだことのない人が「経済学」的な考え方を知るにはいい一冊。章立ても、ミクロ経済学から市場の失敗、マクロ経済学から現代の金融政策と、個人や企業などの単位から国(政府)の経済への関わり方へと、難しさを感じることなく理解しやすい並びになっていると思う。ただ、かなり簡単に書かれているので、ある程度学んだ人の復習としては物足りなさを感じるだろう。それを補うための参考書籍の紹介が巻末にある。索引はないが、専門用語が多出する訳でもないので、目次から振り返れば足りるのかもしれない。

市場の自動調整機能に重きを置いた記述が多く、個人的にはその点現在の政権の経済・金融政策に感じるのと同様の違和感を持ってしまうが、著者の立場ということで、現在の代表的な「経済学」の考え方を簡単に知れる本として有用である。この本は確か某フリマサイトで送料込300円で購入。送料込みと考えるとブックオフ100円コーナにもあるのでは…と紹介した。

こちらは荻窪駅前のブックオフで以前紹介した新書と一緒に購入。今まで紹介してきた新書は、どちらかというと「金融政策」を扱ったものばかり。この本は、日本という国が税金として国民から預かるお金をどう集め、どう使うかという「財政」がテーマ。「金融政策」によって、物価や雇用が安定する、それも重要なことだ。しかし実際の国民生活は、景気悪化による不具合が生じても、国が適切に税金を分配していればある程度は救われるのでは?という疑問を持った。そこで、次は財政(国のお金の使い方)について知りたいと思いこの本を読んでみた。

日本が財政危機にあると言われ続けてもはや四半世紀以上が経つ。なぜこのような状況に陥ってしまったのか。本書は高度経済成長にも寄与した減税政策(現金給付)が1970年代まで続けられ、やがて経済成長に陰りが見えた後も、適切な増税と増税手段への転換が図れなかったことに原因を求めている。なぜ増税がうまくいかないかについて、著者はまず国民の「租税抵抗」感の高さを挙げる。「租税抵抗」といってもただケチって払いたくない!という話ではなく、日本の税収の社会福祉などへの再分配が、国民の大多数である中間層にとって「不公平」に見える方法でなされているからだと著者は指摘する。

たとえば、所得が少ない層への生活保護や子持ち家庭への児童手当などが反発を受けるのは、その恩恵に与れない層には不公平に感じられ、そのような手段では他の大多数の国民の理解が得られないという訳だ(世知辛く貧乏臭いとしか云いようがないが、SNSなどを眺めてみればその通りなのだろう)。その不公平感を解決するには、社会福祉などへの振り分けの方法そのものを、できるだけ多くの国民が受益感が持てる「ユニバーサリズムの視点」に立ったものに再設計し直す。例えば上のような生活保護や児童手当ではなく、生存権の保障として国民全員の生活を補う公共サービス(現物給付)を拡充するなど。そして税源そのものについても、不公平感を伴う現在の税制を組み立て直す必要がある、という理念が本書の冒頭では掲げられる。

この理念を起点として、戦後日本の「土建国家」的財政構成(公共投資中心で、社会福祉への振り分けが少ない)の成り立ちがまず検証される。公共投資中心の財政が、地方の産業構成や労働力、地域社会、家庭内の男女の役割にまで影響を及ぼした。その結果として社会福祉への国の分配が小さくて済んでいたという(いわゆる「小さい政府」)。高度経済成長期には、安定した税収もありこのシステムで上手くいった。しかし1980年代以降、経済成長が鈍るとともに税収も減少する。加えて企業経営の変化(資金の内部調達のためのコスト圧縮)と労働者待遇の変化(非正規労働者の増加など)や女性の社会進出などもあり、国による社会福祉への要求が以前に増して高まっていく。公共投資中心の「土建国家」的財政が国民のニーズにはもはや対応しきれず、さらに財源となる税収も減るという危機が始まったのだった。そしてその後の政権が度々打つ政策も、結局はこの「土建国家」と税収減という根本的な問題を解決できず(消費税を増税するだけでは間に合わないのに、所得税など直接税からの増税が先送りされ続けた)、今日までズルズルとやってきてしまったと書かれる(字数上端折ったが、これらは本書の第2、3章で触れられており、個人的にこの本の中でかなり読み応えを感じた部分)。

処方箋として、欧米の財政健全化への試みなどを取り上げつつ、先に書いたように税源と税収の振り分けの再構成、地方自治体との税の振分けの検討、地方自治体での住民の積極的な政治参加の試みなどのグランドデザインが紹介される。個人的にこれらはもっともだと思うものの、結局のところ、1980年代の財界からの直間比率是正の圧力(直接税と間接税の税収バランスを他の先進国並みにする)と、2000年代の税制改革の失敗(消費税率引き上げと共に、最高所得税率引き上げ、相続税課税強化、資本所得課税の軽減の廃止ができなかったこと)が何よりも傷を深くしたと改めて確認し、これらの税収の不均衡に政治家が手をつけられなければ、結局何も進まないのでは?とも思ってしまった(新型コロナの下、経済持続には内需拡大が必須とされる今は、逆に抜本的な変革に絶好なタイミングでもある気がするのだが…)。しかし、今の与党(野党もか!?)や官僚にそれほどの射程の大作業に力を注げる能力があるのだろうか。

本としては、論旨も明快で決して難解なことは書かれてはいないものの、やや論文調の文と展開で、慣れない人には難しく感じてしまうかも。しかし徒に財政危機や積極財政を煽ることもなく(多くの財政危機本はそんなものばかりだ)、事例をパズルのように丁寧に積み上げて日本の財政の問題点を浮き彫りにしており、かなり読み応えがあった。索引は残念ながらなし。

『新・世界経済入門』 (西川潤著・岩波新書)という本についても紹介する予定だったが、字数が多くなりすぎてしまったので、また先の機会に紹介したいと思います。またまた、これは一体誰が読むのか(笑)。1回目と同じく、いつか誰かに役立てば。

※外部リンクはサイト維持と取材費捻出のためにアフィリエイトリンクとなっている場合があります。気になる方はコピペで検索して下さい。